Обещания чиновников о “жизни до 120 лет” звучат красиво и будто бы обнадёживающе: государство якобы заботится о здоровье и будущем граждан. Но за этим фасадом скрывается куда более приземлённая тема. Пенсионная система в России трещит по швам: на одного пенсионера приходится лишь чуть больше полутора работающих, дыры в бюджете латать всё труднее, а реальные реформы подменяются простым повышением пенсионного возраста.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у граждан России есть потенциал жить до 100 и даже до 120 лет. Звучит красиво: мол, государство заботится о здоровье, о продолжительности жизни, о будущем. Но в реальности подобные заявления звучат как тревожный звоночек: если официально признают, что «жить будем дольше», значит, рано или поздно кто-то из чиновников выйдет к микрофону и скажет: раз так, пенсионный возраст опять нужно повышать.

Логика, конечно, циничная. Сначала нам подняли возраст в 2018 году — под фанфары и лозунги о «необходимости». Объясняли, что «иначе денег не хватит». Теперь готовят почву: если жить до 120, то зачем давать пенсию в 60–65? Пусть работают дольше, ведь «ресурс у организма есть».

И главный вопрос здесь не про биологию и не про гены. Главный вопрос — кто будет платить за эту «долгую жизнь»? Государство или опять только сами граждане, которым каждый раз объясняют: денег нет, зато есть у вас здоровье, работайте до гроба.

Голикова бросила пробный шар: если жить до 120, то зачем давать пенсию в 60-65? GIF: видео с ТГ-канала Zloy Proof

Голикова бросила пробный шар: если жить до 120, то зачем давать пенсию в 60-65? GIF: видео с ТГ-канала Zloy Proof

Пенсия как квест: главный приз — дожить

Российская пенсионная система сейчас — это не гарантия спокойной старости и даже не «заслуженный отдых». Это больше похоже на лотерейный билет, где главный выигрыш — дожить до пенсионного возраста, а если не дожил, то государство тихо вычёркивает тебя из списка обязательств.

И это не чёрный юмор, а сухая математика: система устроена так, что ей выгоднее, когда пенсионеров меньше, чем когда их больше.

В советские годы всё работало, потому что на одного пенсионера приходилось трое-четверо работающих. Деньги текли рекой, и можно было без особых проблем содержать миллионы пожилых людей. Сегодня картина обратная: трудоспособных становится меньше, пенсионеров — больше, а формула «одни содержат других» превращается в механизм, который скрипит на каждом шагу. Сейчас на одного пенсионера приходится чуть больше полутора работников, а через десять-пятнадцать лет, если верить прогнозам Росстата, соотношение станет почти один к одному.

Будущее наступило. На русских пенсионеров. Расследование Царьграда

Власти эту арифметику прекрасно знают, но вместо реальной реформы, которая меняла бы саму структуру пенсионной модели, они в 2018 году выдали за «великую трансформацию» банальное повышение пенсионного возраста. Мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 60. Официальное объяснение выглядело красиво:

Мы живём дольше, поэтому должны работать дольше». Фактический смысл был куда прозаичнее: «Платить не из чего, поэтому давайте вы пока подождёте и сами себя ещё немного прокормите.

А теперь цифры. Сегодня в России около 42 миллионов пенсионеров. К 2035 году их станет более 52 миллионов. Рабочая сила в реальности составляет не 72 миллиона, как пишут в статистике, а около 57 — потому что почти 15 миллионов находятся в «тени» и никаких взносов не делают.

Получаем картину: чуть больше одного работающего на одного пенсионера. Пенсионный фонд уже сегодня живёт на искусственном дыхании — в 2025 году почти треть его бюджета придётся на трансферт из федеральной казны, а это около четырёх триллионов рублей.

Власти любят рапортовать:

Мы спасли систему, обеспечили индексацию пенсий выше инфляции.

Но спасение в их понимании — это не реформирование, а отсрочка неизбежного краха. Подобно врачу, который не лечит болезнь, а просто выписывает пациенту новые обезболивающие. Они перекладывают проблему дальше, на десять лет вперёд. И все понимают, что через десять лет разговор начнётся заново: денег нет, что делать? Ответ будет предсказуемым: опять поднять пенсионный возраст — на этот раз до 67, а потом и до 70.

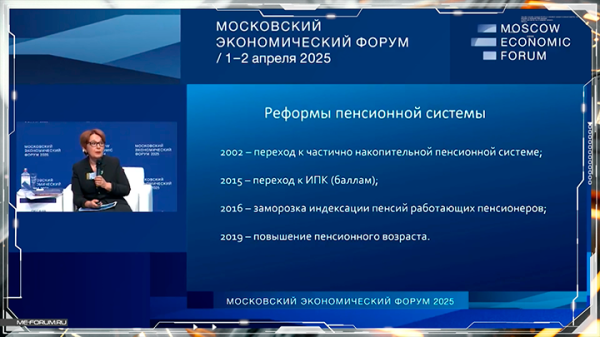

Нас обманывали четыре раза. Главные провалы пенсионной системы. Скриншот Царьграда

Нас обманывали четыре раза. Главные провалы пенсионной системы. Скриншот Царьграда

Именно поэтому нынешняя пенсионная система — это не решение, а циничная игра на выживание, в которой государству сугубо арифметически выгодно, чтобы многие до пенсии просто не дожили. Потому что тогда расходы сокращаются сами собой. И в этом трагикомизм ситуации: у нас пенсия превращается не в социальную гарантию, а в личный квест, в котором главный приз — прожить дольше, чем хотел бы Минфин.

Можно, конечно, говорить о налоговых стимулах, которые выводят зарплаты из тени, о долгосрочных инвестициях в демографию, о повышении производительности труда. Но для этого нужно мыслить не категориями «как закрыть дыру бюджета сегодня», а категориями десятилетий. Финансовые же власти привыкли решать задачи здесь и сейчас, потому что стратегическое мышление у нас заменено на тактическое.

И потому у этой истории есть только один финал. Пенсионная система в её нынешнем виде рухнет — не завтра, не через год, но неизбежно. Вопрос лишь в том, сколько ещё раз за это время нам поднимут пенсионный возраст и сколько миллионов людей так и не доживут до своей «заслуженной пенсии».

Инфографика Царьграда

Инфографика Царьграда

Смешанная модель или похороны системы

Выход на самом деле лежит на поверхности. Россия должна переходить хотя бы к смешанной модели, где у человека есть личный пенсионный счёт. Деньги перестают растворяться в бездонном ПФР, куда их закидывают миллионы людей. Они становятся персональными накоплениями, которые учитываются и инвестируются. Это решает сразу несколько задач.

Во-первых, появляется прозрачность. Ты понимаешь, что платишь не в чёрную дыру, а на свой счёт, и завтра никто не скажет: «Денег нет, но вы держитесь».

Во-вторых, государство получает источник длинных и дешёвых денег. Пенсионные накопления — это колоссальный ресурс. В ряде стран объём активов пенсионных фондов составляет десятки процентов ВВП. В США — больше 100% ВВП, в Японии — около 80%, в Канаде — более 90%. У нас же — около ноля, потому что накопительная часть была заморожена ещё десять лет назад.

А теперь представьте, если даже часть этих денег направлять в развитие инфраструктуры. Сегодня только на Восточный полигон — расширение БАМа и Транссиба — нужно более 700 миллиардов рублей, и проект тормозится из-за нехватки финансирования. Или возьмём модернизацию энергосистемы Дальнего Востока, или проекты по глубокой переработке сырья и микроэлектроники. Все эти проекты требуют «длинных денег», которых в российской экономике хронически нет. Банки дают кредиты максимум на 3–5 лет под двузначные проценты. Государство вынуждено занимать через ОФЗ. А ведь пенсионные накопления идеально подходят для таких задач: они вкладываются на десятилетия и приносят доход гражданам в будущем.

Инфографика Царьграда

Инфографика Царьграда

Но здесь есть определяющий момент. Здесь не должно быть никаких «рынков частных НПФ» и сотен контор с красивыми вывесками. Потому что мы прекрасно знаем, чем это заканчивается. Дело НПФ «Открытие» — лучший тому пример. Огромный негосударственный пенсионный фонд, сотни тысяч клиентов, рекламные кампании про «надёжность». Итог? Практически 10 лет назад деньги вывели в офшоры, активы обесценили, а ключевые менеджеры, включая экс-главу банка Вадима Беляева и его ближайших соратников, благополучно покинули Россию и обосновались в Лондоне. Люди остались с дырой вместо накоплений, а государству пришлось латать последствия, печатая 500 млрд рублей для спасения «Открытия».

Люди остались с дырой вместо накоплений, а государству пришлось латать последствия, печатая 500 млрд рублей. Скриншот Царьграда

Люди остались с дырой вместо накоплений, а государству пришлось латать последствия, печатая 500 млрд рублей. Скриншот Царьграда

В сухом остатке

Именно поэтому пенсионная реформа должна идти через государственный фонд. Управлять деньгами может только государство — с контролем, жёсткой отчётностью, надзором Генпрокуратуры.

И, соответственно, гарантом выплат тоже должно быть государство, а не какие-то «инвестиционные гении», которые завтра улетят в бизнесджетах на Запад. Только так можно одновременно сохранить доверие граждан и использовать накопления как инструмент развития экономики.

Но здесь возникает вопрос политической воли. Потому что смешанная модель — это не про очередную отсрочку. Это глубокая реформа по созданию новой системы, где деньги не исчезают, а работают: на человека, на страну, на будущее. И в этом её принципиальное отличие от нынешней схемы, которая тащит нас к краю пропасти.

Источник: https://tsargrad.tv