Российский нефтяной рынок вступил в фазу, которую иначе, как стресс-тестом для всей финансовой системы, назвать невозможно. Падение Urals на экспортных базисах ниже отметки в 40 долларов — не локальный сбой, а индикатор того, что механизм ценообразования и бюджетного планирования работает на пределе. Приморск пока держится чуть выше отметки, но разница невелика и принципиально ситуацию не меняет. Котировки дают сигнал: экспортная корзина работает на минимальной марже, а финансовые параметры, заложенные в бюджет, перестали соответствовать реальности.

В рублёвом выражении ситуация выглядит ещё жёстче. При курсе около 81 рубля за доллар баррель Urals приносит примерно 3200–3300 рублей. В бюджетной конструкции на 2025 год заложено около 4800 рублей. То есть отклонение превышает 30%. И то такие значения были обновлены совсем недавно: в октябре при очередных правках к бюджету. И это в момент, когда Минфину нужно добрать свыше 1,1 трлн рублей нефтегазовых доходов до конца года. На таких ценах выполнить план почти невозможно: придётся либо увеличивать госдолг, либо урезать расходы, либо одновременно делать и то и другое.

Череда ошибок Минфина

Корень проблемы — систематические ошибки финансово-экономического блока за последние годы. Первая и крупнейшая — опора на зарубежные ценовые агентства. Британский Argus до сих пор определяет стоимость Urals для налоговых расчётов. Методика агентства основана на опросах участников рынка, а не на реальных сделках, что особенно критично в условиях ограниченной логистики и санкционных премий. На практике данные «СПБ Биржи» стабильно показывают цену на 5–10 долларов выше, чем котировки Argus.

За 2022–2024 годы разница между реальной ценой и расчётной могла стоить бюджету от 2 до 2,5 трлн рублей недополученных нефтегазовых доходов. И это притом, что поручение о создании национального ценового индикатора было дано президентом ещё в 2016 году. Но собственный бенчмарк так и не появился, и Россия продолжает ориентироваться на расчёты зарубежного посредника, который не учитывает ни российскую логистику, ни специфику экспортной географии, ни структуру реальных сделок.

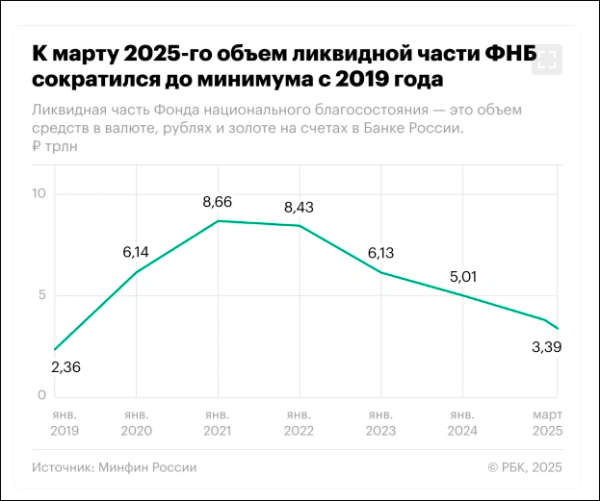

Вторая системная ошибка — политика в отношении Фонда национального благосостояния (ФНБ). Долгие годы фонд позиционировали Минфином как резерв на «чёрный день». Когда такой день действительно наступил, выяснилось, что ликвидную часть фонда начали быстро расходовать на покрытие дефицита бюджета. Инвестиционной стратегии, которая могла бы превратить ФНБ в источник внутреннего роста, так и не появилось.

Скриншот: РБК

Скриншот: РБК

Если бы хотя бы часть средств была вложена в инфраструктурные и промышленные проекты до 2022 года, они уже давали бы налоговые поступления. Вместо этого ФНБ стал кассовым донором, а не инструментом развития. Итог — отсутствие новых внутренних источников дохода при одновременном росте обязательств бюджета.

Третья проблема — валютный курс. В прошлом году доллар поднимался к отметкам около 100 рублей, затем откатывался, затем снова ускорялся. Для бизнеса это означает невозможность адекватного планирования. Для бюджета — нестабильную налоговую базу.

ЦБ формально придерживается плавающего курса, но фактически вмешивается точечно и с задержкой, когда колебания становятся слишком сильными. Это создаёт эффект нестабильных ожиданий: рынок не понимает, какой коридор считать опорным. Выливается подобное и в бюджетное планирование. Сначала ЦБ не следит за курсом, потом бюджет недополучает доходы, после чего увеличивает объём заимствований. Регулятор считает этот фактор «проинфляционным» и продолжает удерживать ставку на высоком уровне, что также бьёт по доходам бюджета.

Четвёртая ошибка касается отказа от конкретных промышленных проектов. Наиболее показательный пример — Восточный нефтехимический комплекс в Находке. Он мог перерабатывать около 12 млн тонн нефти ежегодно, то есть примерно 5% российского экспортного объёма. Комбинат обеспечивал бы Дальний Восток топливом и создавал бы продукцию с высокой добавленной стоимостью — полимеры и нефтехимию.

Скриншот: Neftegas.ru

Скриншот: Neftegas.ru

Минфин посчитал, что объём необходимых льгот слишком высок. Но в итоге государство получило не экономию, а пустоту: нет ни налогов, ни рабочей силы, ни переработки, ни экспортного продукта. Если бы завод был построен, часть нефти, продаваемой сегодня с глубоким дисконтом, превращалась бы внутри страны в более дорогие продукты. Это снижало бы зависимость бюджета от колебаний цен на сырьё.

Что с того?

Приведённые выше примеры образуют единую линию: долгие годы решения принимались с оглядкой на ближайший бюджетный цикл, а не на стратегический горизонт. В результате Россия вошла в период высокой турбулентности без собственного ценового индикатора, без промышленной диверсификации, с нестабильным курсом и фондом, который был потрачен на текущее потребление вместо создания новых источников дохода.

Падение Urals ниже 40 долларов — не фундаментальная катастрофа сама по себе. Проблема в том, что при такой цене бюджет сразу начинает «сыпаться». Это говорит о том, что запас прочности близок к исчерпанию. Любая внешняя волна — логистическая, политическая, валютная — моментально превращается в кассовый разрыв.

Решить это можно только структурно. Нужны собственные индикаторы вместо Argus. Нужна новая модель использования ФНБ — не расходная, а инвестиционная. Нужен предсказуемый валютный коридор, пусть даже с элементами управления. Нужны перерабатывающие мощности, которые удерживают добавленную стоимость внутри страны и обеспечивают рост потребления.

Без этого каждая новая просадка цен на нефть будет бить всё сильнее, а возможностей компенсировать потери будет оставаться всё меньше. Российская экономика не может бесконечно жить в режиме реагирования. Либо начинается системная перенастройка, либо цикл кризисов будет повторяться всё чаще и всё болезненнее.

Источник: https://tsargrad.tv