Главная мысль владыки была проста: быть русским – значит быть православным

Протоиерей Николай Булгаков Русская Православная Церковь  Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн  Бывший СССР  Русская цивилизация  Иоанн Кронштадтский

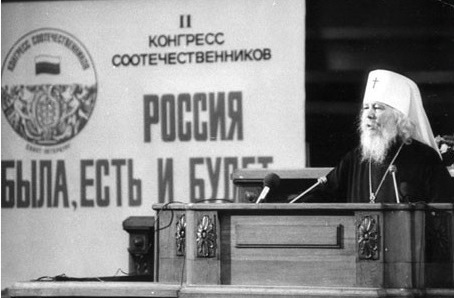

Фото: Выступление на II Конгрессе соотечественников

Пастырь добрый душу свою полагает за овцы. Ин. 10: 11.

Во времена смутных потрясений, когда над Россией нависала смертельная опасность, Господь посылал народу нашему добрых пастырей, которые возвещали ему слово правды, высветляли пути спасительные.

Священномученик Ермоген в XVII веке, когда «казалось, что Россия доживает последние дни, звал Россию на её исторический путь христианского государства с христианской властью, звал помнить истину и быть верным ей. Святитель Ермоген в вере и исповедании духовно и нравственно возродил русский народ, и он снова стал на путь искания Царства Божия и Правды его, правды подчинения земной государственной жизни духовному началу, и Россия восстала. В истории нельзя найти такую глубину падения государства и такое скорое, чудесное через год восстание его, когда духовно и нравственно восстали люди», – напоминал соотечественникам в середине ХХ века святитель Иоанн Шанхайский.

В начале этого века, когда надвигалась революционная буря, к русскому народу взывал святой праведный Иоанн Кронштадтский:

«Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества Небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить… Господь вверил нам, русским, великий спасительный талант Православной веры… Восстань же, русский человек! Перестань безумствовать! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу — и вам, и России».

В конце ХХ века, во время новой гибельной смуты раздался голос митрополита Иоанна Санкт-Петербургского и Ладожского (Снычёва; 1927 – 1995). Слова Кронштадтского пастыря, приведённые выше, владыка поставил эпиграфом к своему первому воззванию. В 1992 году оно появилось в газете «Советская Россия», ставшей уже оппозиционной, под названием «Быть русским!» Ещё недавно такое название было нестерпимо для советской цензуры – а теперь уже для новой, «демократической».

И затем в газетах одно за другим появлялись послания, статьи и интервью владыки, открывавшие глаза народу на происходящее. В 1995 году они вошли в его книгу «Одоление смуты». В аннотации к сборнику говорилось:

«Нынешние тяжелейшие времена смуты и безначалия, трагедия унижения некогда великой Державы, разграбления страны и народа, отданного на откуп лжеучителям и слепым вождям — это темы многочисленных выступлений митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна на страницах всероссийской печати. В чем смысл русской истории? Есть ли враги у национальной России? Как осуществляется в нашей многострадальной стране "тайна беззакония"? Что необходимо сделать, чтобы возродить самосознание русского народа, величие и мощь Святой Руси? Ответы на эти и другие вопросы читатель найдёт в предлагаемой книге».

Новая власть утверждала, что у России есть только один выбор: между отжившим, «застойным» коммунистическим путём и якобы противоположным ему западным.

Этот мнимый выбор был обычным приёмом диавола. Выбирай, мол, между скудостью советской системы, когда так много бытовых трудностей (в том числе организованных), и между «свободным» и сытым западным путём. Третьего, мол, нет.

И митрополит Иоанн показывал этот третий путь: проверенный веками путь русской православной государственности, православного державного строительства.

Ещё в середине XIX века исторический выбор для России резко обозначил главный русский спор, который со всей остротой продолжается до сего дня, – спор между Гоголем и Белинским о том, каким путём идти России: русским, православным, либо западническим, материальным. Россия пошла путём Белинского – и пришла к исторической катастрофе, к смуте начала ХХ века. И вот теперь, якобы отрицая коммунистический путь, провозглашая себя противоположной ему, пришла новая смута. Ещё не были изжиты тяжелейшие последствия первой, а уже накатил девятый вал второй, так что новая смута накладывалась на старую и в чём-то даже усиливала. Митрополит Иоанн считал, что это одна и та же смута, затянувшаяся на восемь десятилетий.

«Наша нынешняя смута, – писал он, – закономерный результат того страшного духовного истощения, которое стало неизбежным следствием неимоверных испытаний, искушений и скорбей, перенесённых русским народом за последнее столетие. И всё же, если мы сумеем правильно оценить религиозные, духовные причины великой Русской Трагедии, сумеем изжить ересь гуманизма-человекобожия, обрядившегося ныне в “либерально-демократические” одежды, – сегодняшний кризис станет для Руси лишь преддверием нового ярчайшего духовного расцвета и высочайшего державного взлёта».

Великая заслуга приснопамятного владыки была в том, что во время «бушующей смуты» он возвещал народу чистое слово правды, исходя из ориентиров незыблемых. В его статьях поражало полное отсутствие оглядки на какие-либо дипломатические, сиюминутные соображения. Нет – одна безоглядная искренность и правда. Им руководили только несокрушимая вера, сердечная боль за свой народ, русский дух.

Не веста, коего духа еста вы (Лк. 9, 55), – сказал Господь Своим ученикам.

«Не плоть, а дух растлился в наши дни», – писал Ф.И. Тютчев.

Вот главная беда, которая началась задолго до 1917 года.

В одном из писем Н.В. Гоголь, великий певец русского духа, писал:

«Что такое значит сделаться русским на самом деле? В чем состоит привлекательность нашей русской породы, которую мы теперь стремимся развивать наперерыв, сбрасывая всё ей чуждое, неприличное и несвойственное? В чем она состоит? Это нужно рассмотреть внимательно. Высокое достоинство русской породы состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена Небесного Сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетавшими птицами; другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи – в терние, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвёртые только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Эта добрая почва – русская восприимчивая природа. Хорошо возлелеянные в сердце семена Христовы дали всё лучшее, что ни есть в русском характере. Итак, для того, чтобы сделаться русским, нужно обратиться к источнику, прибегнуть к средству, без которого русский не станет русским в значенье высшем этого слова».

Русский дух – это дух русского Православия, освящающий, укрепляющий весь строй жизни народа, определяющий его главные понятия, его уклад, культуру, главный смысл его существования в истории. Это дух Святой Руси.

И святой праведный Иоанн Кронштадтский, и митрополит Иоанн указывали на одну и ту же главную причину смуты своего времени: отступление от русского духа.

Именно тогда, когда русские люди теряли из виду этот важнейший ориентир, увлекались Западом, оттуда к нам и приходила беда.

Потому-то и стали в Гражданскую войну воевать русские с русскими. Потому-то и распалась в начале, а потом в конце ХХ века великая страна, которую после первой смуты восстанавливали большевики русского духа в борьбе с большевиками духа интернационального. Разница между ними – существенная. Именно в этом ключ к проникновению в суть русской истории ХХ века. И нынешнего дня.

Если держаться русского духа, то в любых обстоятельствах можно не увлечься «болотными огнями», как писал Гоголь, но уметь разглядеть средь громких лозунгов, идеологических ярлыков, лукавых обещаний подлинную суть событий. Увидеть, что служит настоящим интересам нашего народа, а что грозит ему гибелью.

В первом же своём воззвании «Быть русским!» владыка Иоанн писал:

«Сегодня людям вновь пытаются навязать мiровоззрение, в котором нет места святыням. Сердце человека — престол Божий — пытаются занять уродливые безблагодатные идолы материального преуспеяния: Успех, Богатство, Комфорт, Слава. Оттого-то и свирепствует в обществе разгул разрушительных страстей — злобы и похоти, властолюбия и тщеславия, лжи и лицемерия. Но знайте все: голый материальный интерес, в какие бы благонамеренные одежды он ни рядился, не может стать основой народной жизни. Бизнес плодит компаньонов, вера — рождает подвижников правды и добра».

Как же получилось, что православный митрополит публиковал свои статьи не в одной из «демократических», «независимых» газет, а в коммунистических газетах «Советская Россия» и «Правда»?

И как получилось, что именно эти газеты предоставляли свои полосы его прямой и чистой проповеди православной веры? Ведь владыка не делал даже намёка на что-то общее между христианством и коммунистической идеологией, как утверждали обновленцы 20-х годов. Более того, по его благословению в «Советской России» появился православный вкладыш «Русь Православная». Почему прислушивались к нему, православному архиерею, даже неверующие люди, искренне продолжавшие держаться коммунистических взглядов – или, точнее, того, что сформировало их мiровоззрение как русских людей советского времени?

Потому что владыка был им единомысленным в неприятии безнравственных установок новой власти – и людям, воспитанным даже и советской идеологией, это было созвучно. Ведь в советское, хотя и безбожное время учили многому тому хорошему, чему и Церковь всегда учила: честности, трудолюбию, взаимопомощи, целомудрию, самопожертвованию, любви к Родине. И вот всё это стало откровенно попираться. Так и стал владыка союзником тем, кто не принимал цинизма новой идеологии.

Искренние коммунисты, а не те, что остались у власти, выбросив партбилеты и переименовав прежние свои властные должности на новые, не приняли «перестройку», увлечение Западом, оказались в оппозиции к новой власти – и потому они слушали владыку Иоанна. Они оценили его смелость и прямоту. А он говорил с мудрой чуткой заботой о нецерковном читателе: как сказать так, чтобы быть им услышанным? Сказать уже не своей православной пастве, к которой так привычно было обращаться архипастырю, но всё же русскому читателю, болеющему, как и он, за нашу Родину, за народ.

А в чём мерило? Что хорошо и что плохо было для нашего народа, нашей страны – на разных этапах и советского периода, и «антисоветского»?

Мерило в оценке исторических этапов, идеологий, ценностей, лозунгов, состояния общества, вообще качества нашей жизни – то есть того, что по-настоящему хорошо и что плохо для народной души, – есть. Это понятие русского духа: хорошо ли было ему или нет, свободно ли ему дышалось или, наоборот, с ним шла яростная борьба под какими-то, как обычно, «благими», «прогрессивными» лозунгами.

Понятие русского духа соединяет воедино нашу историю. В советское время нам дорого и важно то, что было русского духа. Так же, как неприемлемо в царское время всё, что ему противостояло и привело к смуте.

Единственным разногласием с митрополитом Иоанном у его читателей-коммунистов была вера в Бога. Но они слушали его, доверяли ему, потому что чувствовали в нём своего по русскому духу. И это оказалось сильнее прочих различий.

В этом и была сила воззваний владыки: согласившись с ним в неприятии новых прозападных установок, его читатели внимали его призыву обратиться к нашим многовековым православным корням, вернуться на свой исторический державный путь. В этом было и важное миссионерское значение его воззваний.

Митрополит Иоанн говорил о том существенном, что разделяет нас с Западом, в чём важнейшая особенность русского духа, всего строя русской жизни:

«Церковная идея служения легла в основу сословного строя России, основанного на разделении общих обязанностей, а не на иерархии прав, как это было на Западе. Здесь берёт начало весь уклад русской жизни, как бы ни изменялись его формы с течением времени. Православность — непременное качество всего русского в его историческом развитии. Понятия “русский” и “православный” слились воедино».

Глубокая православная вера владыки в сочетании с глубоким русским патриотизмом были лучшей проповедью против родноверия.

Главная мысль владыки была проста: быть русским – значит быть православным.

Но, выходит, и православных он призывал быть русскими, держаться русского духа.

Русский дух в Русской Церкви важен. Он не только дышит Православием, он сам помогает Церкви хранить чистоту веры от католических, протестантских, сектантских, обновленческих, прозападных либеральных влияний как чуждых всей духовной жизни народа, его самобытности, его духу.

Немало можно привести примеров того, как наш простой благочестивый народ оказывался более верным Святому Православию, традиционному русскому благочестию, чем призванные его водить.

В церковной среде есть проявления не русского духа, и это грозит чистоте православной веры. Не русского духа были обновленцы 20-х годов, допускавшие в церковную жизнь пришедшую с Запада большевицкую идеологию. Святитель Тихон был глубоко русского духа, и верующий народ чувствовал это, и шёл за ним, и Патриарх опирался на него, а в обновленческие храмы народ не пошёл. Святитель Тихон даже согласился на публикацию под его именем слов о том, что он «советской власти не враг», – ради преодоления обновленчества как большего зла для души народа, ради чистоты веры. И Церковь, с Божьей помощью, выстояла в тех тяжелейших испытаниях.

По учению святых отцов, путь от прямого безбожия к Православию легче, чем от ересей.

Русский дух – это чистый русский язык. А в Церкви важен церковнославянский язык, с которым боролись обновленцы. Важен ещё и потому, что поддерживает силу, чистоту, целомудрие русского языка в обиходе народа.

Митрополит Иоанн связан со святителем Тихоном не только по духу, но и исторически. Когда в Петрограде после гибели священномученика Вениамина разбушевалась обновленческая стихия, Патриарх Тихон в 1923 году, через три месяца после выхода из заключения, возглавил хиротонию архимандрита Мануила (Лемешевского; 1984 – 1968) во епископа Лужского, для управления Петроградской епархией, и сказал: «Посылаю тебя на страдания, ибо кресты и скорби ждут тебя на новом поприще твоего служения, но мужайся и верни мне епархию». Это послушание было исполнено. После ухода митрополита Мануила в 1965 году на покой его преемником на Куйбышевской (ныне Самарской) кафедре стал его духовный сын епископ Иоанн (Снычёв), возглавивший ту же Петербургскую кафедру, что и некогда его учитель. Владыка Иоанн почитал своего наставника как исповедника.

Вопрос чистоты веры был для владыки Иоанна главным всегда и во всём. Вопрос веры был для него главным и в вопросе державного строительства, которое, как он утверждал, невозможно без опоры на религиозные святыни народа.

«Долгие столетия, – писал владыка, – Русская Державность была той силой, которая препятствовала осуществлению дьявольских замыслов. Ныне – при нашем попустительстве – она почти разрушена. Восстановление её есть для России вопрос жизни или смерти. Судьба России может определить и судьбу мiра, а потому вопрос державного строительства на Руси приобретает вселенское звучание».

В своих взглядах владыка Иоанн не был одинок. В подтверждение своих суждений он приводит слова многих своих единомышленников: И.В. Киреевского, И.С. Аксакова, Н.Я. Данилевского, И.А. Ильина…

Церкви тогда трудно было быть в явной оппозиции новой либеральной власти, потому что та стала давать ей свободу, которой при коммунистах не было. Но и здесь можно было отделить тактику этой власти от её подлинных целей и интересов, если считать главным ориентиром русский дух. Об этом и заботился митрополит Иоанн.

Этого же духа были в то время многие отцы Троице-Сергиевой лавры.

Подъём старчества в нашей Церкви после Великой Отечественной войны, который продолжил и укрепил общее возвращение русского духа в жизнь страны, был связан с приходом в Троице-Сергиеву лавру, вновь открытую в 1946 году, поколения наших великих старцев-фронтовиков, в том числе по данным ими обетам. В огне войны они получили безценный опыт несокрушимой веры и любви к Родине: архимандрит Кирилл (Павлов), схиархимандрит Пантелеимон (Агриков), архимандрит Алипий (Воронов), схиархимандрит Михаил (Балаев)…

В 1992 году в Лавре, продолжавшей традиции её великого основателя, по благословению архимандрита Кирилла (Павлова) стали совершаться первые шаги по соединению Церкви и Армии, которой с распадом Советского Союза грозила беда разделения. Иеросхимонах Моисей (Боголюбов) там тогда провозгласил: «Если Церковь соединится с Армией, Россия будет непобедима». Когда обсуждали этот вопрос с митрополитом Иоанном, он сказал, что готов «двумя руками» благословлять это движение.

В советское время в семинарию принимали только после службы в Армии. И когда это условие отменили, дух среди учащихся, как говорили в Лавре, стал другим.

+ + +

«Источник власти один – Бог», – писал митрополит Иоанн.

Слова эти однажды подтвердил В.В.Путин.

Становление нашего президента как политика совершалось в Петербурге в то время, когда духовным главой города был старец-митрополит, когда и дух города стал меняться.

Страна тогда ещё продолжала «сползание в пропасть», как писал владыка Иоанн, и не было, казалось, сил начать движение вспять.

Но в это время началось воссоздание Храма Христа Спасителя – к 2000-летию Христианства.

31 декабря 1999 года перед началом малого освящения уже построенного Храма Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал, что утром его пригласил Б.Н. Ельцин в Кремль и в его присутствии передал президентскую власть В.В. Путину.

Теперь, через четверть века, мы видим, что это событие, совершившееся в столь знаменательный день, тоже было началом одоления смуты, которая тогда грозила стране гибелью.

И очень постепенно, почти незаметно, с видимыми отступлениями и неявными признаками оздоровления, с великими жертвами страна стала поворачивать в другую сторону. Через гибель моряков подводной лодки «Курск» и почти одновременное прославление Царской семьи, всего собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, через возвращение музыки Гимна великой страны, завершение чеченской войны…

Смута ещё далеко не преодолена. Ещё есть и в стране, и в мiре желающие её возвращения. На земле Святой Руси идёт война. Но и сама эта военная операция делает дело исцеления от смуты. Она потому и стала возможной, что страна стала другой, перестала отступать, набрала силу для утверждения своей независимости. В её руководстве во главе с президентом есть люди, которые видят и чувствуют, что у Запада свои интересы и цели, а у нас – свои. Что мы имеем сокровища, которых больше нигде нет, и нужно их ценить и защищать, как делали это всегда наши благочестивые предки.

И в этом прозрении, в изменении духа страны, в её повороте к себе есть весомая историческая заслуга митрополита Иоанна.

+ + +

«Я реально ощутил его святость». Эта мысль сразу возникла в голове при первом же общении с приснопамятным владыкой в Чистом переулке морозным январским днём 1991 года. Когда-то этими словами ответил один из архиереев на вопрос следователя: «Что вы думаете о Патриархе Тихоне?»

Все последующие годы её только подтверждали.

30 лет народного почитания – думается, одно из веских оснований для начала церковного прославления митрополита Иоанна.

Вси святии Земли Русския, молите Бога о нас!

Протоиерей Николай Булгаков, член Союза писателей России, настоятель храма Державной иконы Божией Матери пос. Кратово, г. Жуковский Московской области

О главном труде митрополита Иоанна «Русская симфония» см. статью автора «Думайте, русские люди, думайте!».

Источник: ruskline.ru