Еженедельник «Аргументы и Факты» № 47. Их звёздный век 19/11/2025

170 лет назад, в конце ноября 1855 года, архитектору императорского двора Ипполиту Монигетти передали повеление Александра II — исправить отопление в Екатерининском дворце Царского Села.

Тот обследовал тамошние печи и пришёл к выводу, что их надо менять: «От времени внутренность их совершенно перегорела, чрез что оне очень недостаточно согревают…» Замену признали целесообразной, но решили «отложить до более удобного времени». Хотя время было самым подходящим. Как раз в промежутке с 1855 по 1857 год произошло то, что в корне изменило взгляды на отопление и привело к появлению принципиально нового отопительного прибора — радиатора, всем нам известной батареи. Кстати, и прибор, и название появились не за границей, а у нас, в России.

Битва систем

Иного и быть не могло. Англичанин Джайлс Флетчер, побывавший у нас в конце XVI века, писал: «От одного взгляда на зиму в России можно замёрзнуть». Так что создание и совершенствование отопительных систем превратились у нас в своего рода поле боя.

В 1835 году военный инженер Николай Аммосов получил патент на «пневматическую печь». С улицы забирался холодный воздух, по системе труб он проходил рядом с горячим котлом и далее по «жаровым каналам», скрытым в стенах, поступал в жилые помещения. По факту получалось слишком горячо. Воздух нагревался до 100 градусов, тянул с улицы пыль, которая сгорала и в виде сажи оседала в комнатах. В довершение всего это тепло было чрезвычайно сухим, и люди в нём буквально задыхались. Зато безопасно. И такая система воздушно-огневого отопления, появившись в Зимнем дворце в 1843 году, очень скоро распространилась не только у нас, но и за границей, где её принялись широко внедрять и даже назвали русской.

На этом фоне паровые и водяные системы свой бой проигрывали. Тепло в них отдавалось через трубы, по которым циркулировали горячая вода или пар. А трубы в стенах или полах лучше не прятать: вода и пар — это вам не воздух, они в случае прорыва всё изуродуют. Но, как справедливо замечали в тогдашней прессе, «трубы, проводящие горячую воду или пар, будучи проложены по комнатам, представляют безобразный вид». Святая правда. Простая труба отдаёт слишком мало тепла. Проблему пытались решить, сворачивая их в спирали. «Журнал Главного управления путей сообщения и публичных зданий» в 1860 году справедливо отмечал: «Металлические проводники водяных и паровых систем требуют особенно тщательной выделки и искусных приёмов, если они должны удовлетворять предположенной цели и действовать с безопасностью». Налицо был тупик.

Чугунный ответ

В тупик зашёл и бизнес Франца Сан-Галли, немца с итальянскими корнями, осевшего в России. Он не только вложил в своё дело приданое русской жены, но и влез в долги. Его слесарно-механическая мастерская и магазинчик, где продавались самовары, металлические кровати и жестяные миски, уверенно шли ко дну — этого добра в Петербурге и так было предостаточно. Но Сан-Галли внимательно следил за сводками с полей боя отопительных систем. И сообразил, что водяные и паровые системы могут одержать верх. Но лишь в том случае, если обретут компактное, энергетически эффективное и не слишком уродливое устройство. Кстати, до Сан-Галли выделять в отопительной системе это устройство как самостоятельный элемент никому в голову не приходило.

Но как сделать устройство компактным? Увеличить площадь теплоотдачи. Только не сворачивая трубу в спираль, а как бы сжав в гармошку — как голенище сапога, которым раздувают самовар. А как сделать его энергетически эффективным? Тут понадобилась теория — Сан-Галли впоследствии вспоминал, что многое почерпнул из «Трактата о теплоте» французского физика Жана Пекле. И убедился, что лучшего материала, чем чугун, не придумать.

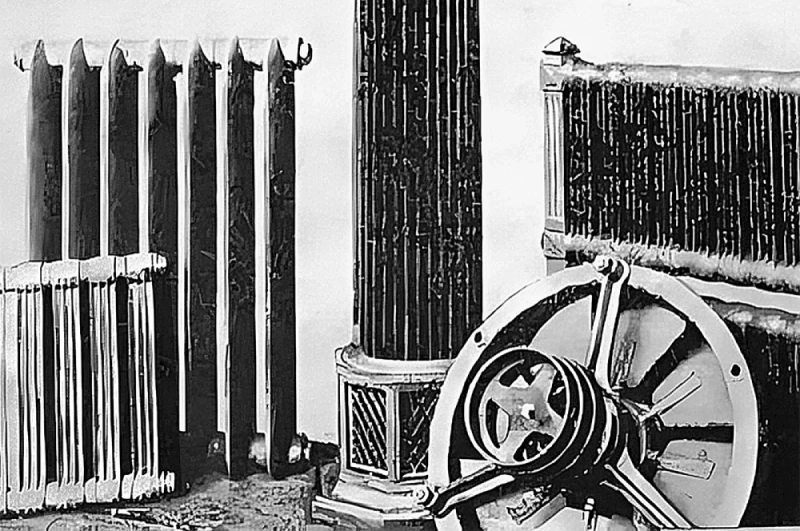

Так появился прообраз радиатора отопления — своё детище Сан-Галли назвал «хайцкёрпер», что по-немецки значит «горячая коробка». Внутри неё были те самые «гармошки», чугунные трубы с вертикальными дисками, а снаружи — собственно короб. Но чугун преподнёс ещё один сюрприз. Как раз в 1850-е годы набирает популярность каслинское чугунное художественное литьё. Внезапно оказалось, что отопительные «гармошки» не надо маскировать коробом — они сами могут стать элементом декора.

В 1863 году фирма Сан-Галли оборудует новую систему водяного отопления в мозаичном отделении Академии художеств. В 1867 году выигрывает тендер на устройство отопления в новой петербургской детской больнице. А дальше происходит то, о чём потом вспоминали: «В 1879 году, в разгар строительной горячки, никто и слышать не хотел в Петербурге ни о каком другом отоплении, кроме водяного…» Это была победа новой системы отопления. И залог того, что «гармошки» рано или поздно появятся в каждом доме. А также личная победа Сан-Галли, который отказался от немецкого именования своего изобретения и обогатил русский язык словом «батарея» — раньше так называли артиллерийские соединения, а с его лёгкой руки — ещё и отопительные приборы.

Отложенный триумф

«Душа населения»

Но ни Сан-Галли, ни его многочисленные последователи не могли произвести столько батарей, чтобы они оказались в каждом доме. Это произошло лет через 100. Причина проста. У нас было принято иронизировать по поводу критерия успешности СССР — дескать, только «тупые совки» измеряют уровень жизни выплавкой чугуна и стали на душу населения. А ведь пока этот показатель не вырос как следует, «душа населения» даже в городах была вынуждена обходиться дровяной печкой и лишь мечтать о чугунных батареях центрального отопления…

Оцените материал

| Подписывайтесь на АиФ в

MAX |