В лаборатории Института физиологии питания царит напряжённая тишина, нарушаемая лишь мерным тиканьем часов. В герметичной камере находится доброволец. Час назад его покормили, и теперь устройство под названием «метаболиметр» измеряет объём поглощённого им кислорода и выделенного углекислого газа. Эти данные перекочуют в формулу, которая вычислит, сколько энергии потребил и потратил человек.

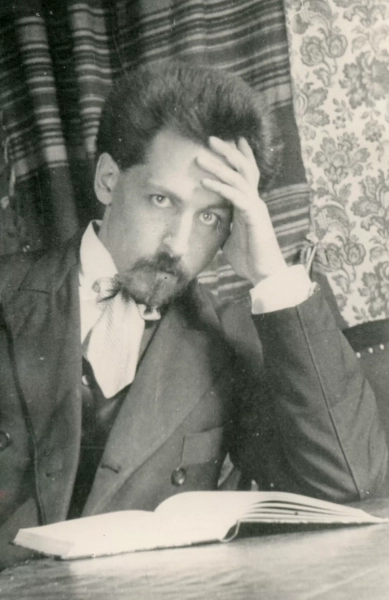

С помощью таких экспериментов советский физиолог Михаил Шатерников, родившийся 155 лет назад, в первые годы советской власти разработал нормы питания для различных профессиональных и возрастных групп населения.

Проверил противогаз на себе

Жизнь Шатерникова пришлась на перелом эпох. Выпускник медицинского факультета Императорского Московского университета, он был учеником и ближайшим соратником «отца русской физиологии» — Ивана Михайловича Сеченова. Тот обратил внимание на талантливого студента и на третьем курсе взял его в свою лабораторию. Как раз под руководством Сеченова молодой учёный сконструировал специальный дыхательный аппарат, позволяющий определять газообмен у человека как в состоянии покоя, так и при движении.

Потом были стажировки в университетах Германии и продолжительная педагогическая работа: Шатерников преподавал на Московских высших женских курсах, читал лекции для рабочих на Пречистенских курсах. А с началом Первой мировой войны накопленные в области физиологии и изучения газообмена знания вдруг пригодились ему при разработке противогаза.

Вообще-то изобретателем этого средства индивидуальной защиты считается выдающийся русский химик Николай Зелинский, но именно Шатерников предложил ему, своему другу и коллеге, принципиально важные идеи конструкции — герметичную маску, закрывавшую рот и нос, и особое устройство клапанов. И не просто предложил, но и испытал их на себе, просидев в камере с опасными концентрациями хлора и фосгена!

За 11 дней Михаил Шатерников провёл все необходимые опыты, запротоколировал их и отослал Зелинскому. Тот сам признавал заслугу своего соратника-физиолога в разработке противогаза. «Идея моя об использовании угля как средства борьбы с удушающими газами нашла свое осуществление благодаря методике М. Н. Шатерникова и его опытам с индивидуальной, им сделанной, резиновой маской, герметически прилегающей к лицу, — писал он впоследствии. — Я должен ещё сказать, что он первый в своей маске с угольным противогазом просидел осенью 1915 г. в атмосфере камеры, содержащей смертельные дозы фосгена, в течение одного часа. Этим опытом был решен вопрос, что уголь вполне пригоден для борьбы с удушающими газами при условии, когда маска или шлем герметически прилегают к голове».

Сколько надо есть, чтобы жить?

В сентябре 1917 года, после I Всероссийского съезда физиологов, в Москве был торжественно открыт Физиологический институт, который в 1920-м переименуют в НИИ физиологии питания. Его директором стал Михаил Шатерников. Молодой советской власти требовалась помощь учёных — в Москве, Петрограде и других городах начался голод. «Обедал в Смольном — селёдочный суп и каша», — писал в те годы в своём дневнике Корней Чуковский.

Населению огромной страны не хватало еды, и нужно было выяснить, нельзя ли заменить одни продукты другими без потери питательной ценности. В первую очередь речь шла, конечно, о мясе. В пайках красноармейцев и трудящихся его пытались заменить на что-то более дешёвое — фасоль, бобы и чечевицу. Изучался вопрос, насколько питательно мясо тюленей и дельфинов, допустимо ли есть его на регулярной основе. Для пшеничной муки подбирали свои вкусовые суррогаты — съедобные лишайники, из которых делали муку и пекли хлеб.

В 1921 году начинается НЭП. Перед Шатерниковым и его коллективом встают новые задачи. Нужно понять, каковы физиологические нормы питания. Проще говоря, сколько, с позиций науки, человеку нужно есть, чтобы жить? Изъясняясь по-медицински — поддерживать гомеостаз, равновесие организма. А ведь люди все разные — по возрасту, условиям труда и пр.

Чтобы правильно организовать в стране общественное питание, Михаил Шатерников берётся за разработку первых отечественных рационов. Вот тогда и пригодился тот самый респирационный (дыхательный) аппарат, который он сконструировал в годы молодости под руководством Сеченова. Устройство для анализа газов было портативным, но, кроме него, учёный создал большой аппарат, который позже назовут «камерой Шатерникова». В герметичное помещение садился испытатель, которого перед этим покормили, и приборы замеряли газообмен. Иногда испытатель не сидел, а чем-то занимался, имитируя физический труд. Порой это длилось часы и даже сутки.

Михаил Шатерников. 1900-е гг. Источник: Public Domain

«Народное питание»

Анализируя состав и объём вдыхаемых-выдыхаемых газов, Шатерников делает выводы об энергозатратах работников разных специальностей. В итоге всё взрослое население предлагается поделить на четыре категории — от людей интеллектуального труда до работников, на чью долю выпадают самые тяжёлые физические нагрузки (лесорубы, грузчики, шахтёры, землекопы). Если первым достаточно трех тысяч килокалорий в день, то вторым требуется 4,5–5 тысяч. А между ними ещё разместились работники механизированного (токари, инструментальщики, аппаратчики) и достаточно тяжёлого (слесари, кочегары, водопроводчики, сельхозрабочие) труда.

Все эти данные учёные получали не только в лабораториях, но и «в полях» — на производствах, в сельхозартелях (затем — колхозах), даже в тюрьмах и лагерях. Одновременно с подсчётами калорийности и энергозатрат были предложены первые отечественные нормы белка. Работникам труда средней тяжести предлагалось 110 граммов в сутки, а занятым тяжёлым трудом — 130 граммов.

Установленные Шатерниковым нормы питания легли в основу рационов и рецептуры блюд на многочисленных фабриках-кухнях и в столовых товарищества «Народное питание». C проведённых им исследований начались изучение обмена веществ человека и разработка физиологических норм питания в последующие десятилетия существования СССР. Эти нормы пересматривались и дополнялись, но, например, в 1951 году Минздрав, по-новому оценивая потребности населения в энергии, белках, жирах и углеводах, всё так же ориентировался на четыре группы труда, как в своё время это сделал Михаил Шатерников.

Благодарный ученик

Как уже сказано, Шатерников был учеником Ивана Сеченова и безмерно уважал его. После смерти знаменитого физиолога в 1905 году он взял на себя заботу о его супруге Марии Александровне, снабжая её всем необходимым. Сохранилась переписка, по которой видно, что он был в курсе всех её дел и откликался на любые просьбы.

Так, в 1927 году проводили перерегистрацию могил на Ваганьковском кладбище, где был захоронен Сеченов, и его надгробию угрожал снос. Михаил Шатерников внёс полагающийся взнос в размере 2 рублей 50 копеек и предоставил все необходимые документы. Могила была сохранена, а через два года в неё была захоронена и вдова Сеченова. Впоследствии их прах перенесли на Новодевичье кладбище.

На том же кладбище похоронен и Михаил Николаевич Шатерников, скончавшийся 1 сентября 1939 года. С ним погребены жена, дочь и её муж — все они были врачами.

Оцените материал

| Подписывайтесь на АиФ в

MAX |